Scope Validierung – wann ist fertig = fertig?

Ein wichtiger Baustein in der Projektabschlussphase (Closure) ist die finale Überprüfung, ob das während der Setup-Phase initial festgelegte Projektziel erreicht wurde. Hier wird geklärt, ob die Kundenbedürfnisse und Geschäftsanforderungen erfüllt wurden. Ohne erfolgreiche Scope Validierung ist das Projekt nicht final abgeschlossen und somit der Projektleiter nicht „fertig“.

Beschreibung der Scope Validierung

Der Projektleiter oder das PMO vergleichen zum Projektende (oder zum Ende einer Projektphase) die dokumentierten Projektziele der „Project Objectives/Non Objectives-Definition“ aus der Setup-Phase mit den realisierten Zielen (z.B. anhand der Lieferobjekte). Wenn alle Ziele entsprechend der Beschreibung (und eventuell bereits gestellter Change Requests) erfüllt wurden, kann die Validierung erfolgreich abgeschlossen werden. Wenn Ziele nicht vollständig oder falsch erfüllt wurden, werden diese weiterverfolgt. Besonders gegen Projektende wird ggf. ein Change Request im Projekt generiert.

Begrifflichkeiten

In der Setup Phase werden aus Anforderungen Deliverables (auch Lieferobjekte genannt) abgeleitet und validiert (Input). Diese werden während der Run Phase hergestellt. In der Closure Phase werden die produzierten mit den vorher validierten Deliverables aus der Setup Phase abgeglichen. Im Ergebnis besteht der gesamte Output idealerweise aus akzeptierten Lieferobjekten.

Ein mögliches Instrument, um fehlende Deliverables zu erkennen, ist die Closure-Gap-Analyse

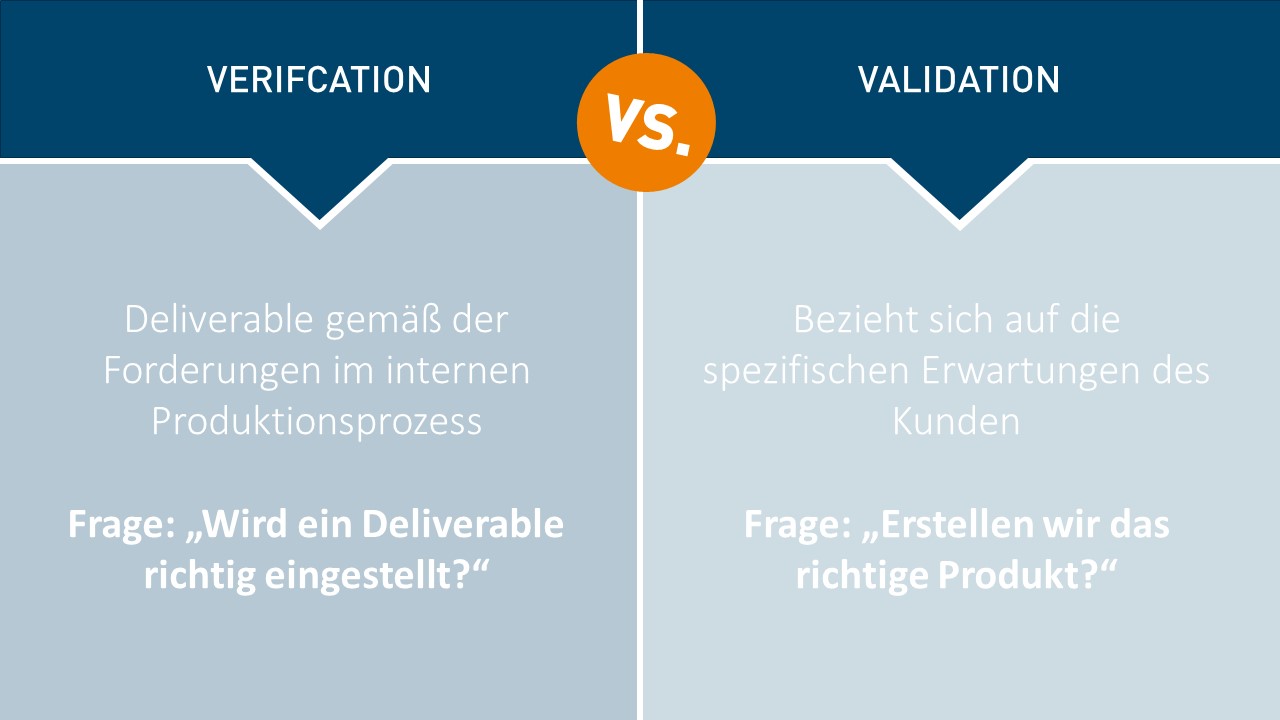

Je nach Industrie, Projektmanagementstandard oder Unternehmen wird unterschiedlich scharf unterteilt zwischen Verification einerseits und Validierung andererseits. Bei der Verification wird bewertet, ob die Ergebnisse des Projekts mit den Anforderungen oder Spezifikationen übereinstimmen. Die Scope Validierung hingegen fokussiert den Nutzen: erfüllt das Projektergebnis den gewünschten, spezifischen Kundennutzen?

Damit ist klar, dass der Kunde des Projekts bei der Scope Validierung die entscheidende Rolle spielt. Er spricht letztlich auch die Abnahme aus.

Nutzen der Scope Validierung

Der Hauptnutzen des Bausteins Scope Validierung ist, dass der Prozess der Abnahme objektiv behandelt wird. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Akzeptanz des Projektergebnisses, da jedes einzelne Deliverable validiert wird. Es wird zwar eine Liste von Deliverables abgearbeitet (und bestenfalls komplett abgehakt), aber auch hier zeigt sich der Unterschied zwischen Verification und Validation. Der Nutzen der Scope Validierung besteht zuvorderst darin, dass durch das Projekt der gewünschte Kundennutzen generiert wird bzw. darin, dass der Kunde genau dies bestätigt.

Scope Validierung im Projektcontrolling

Das Projektcontrolling wird kontinuierlich während des gesamten Projekts durchgeführt. Es erscheint daher im ersten Moment konterintuitiv, die Scope Validierung als Bestandteil des Controllings zu betrachten. Da sie allerdings nicht zwingend erst am Ende des Gesamtprojekts durchgeführt werden muss, sondern auch bereits zum Abschluss von Projektphasen durchgeführt werden kann, wird sie im großen Bild als Teil des Controllings gewertet werden. Überhaupt empfiehlt es sich, den Scope im Projektablauf kontinuierlich zu validieren. So werden die Deliverables immer wieder mit dem Auftraggeber abgeglichen und das Risiko, das aus der einen großen finalen Abnahme resultiert, vermieden.

Regelmäßige Scope Validierung kann in diesem Licht sogar als agile Vorgehensweise betrachtet werden, indem iterativ vorgegangen wird. So schärft sich kontinuierlich auch das Verständnis für den Kunden und seine Anforderungen. Zudem werden die generellen Vorgehensweisen im Projekt verbessert. Damit ist die Scope Validierung viel mehr als eine zwingende Pflichtaufgabe zur Beendigung eines Projekts. Sie stellt die Erfüllung des Kundennutzens in den Vordergrund und hilft bei einer kontinuierlichen Verbesserung, auch in Hinblick auf weitere Projekte.

Thorsten Luig

Community Lead Project Management Excellence

„Mein Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam pragmatische und umsetzbare Lösungen zu schaffen. Dafür bringe ich umfassendes und praxiserprobtes Know-how in den Branchen- und Methodenschwerpunkten ein. Verantwortungsübernahme und unternehmerisches Denken im Sinne des Kunden sind für mich eine Selbstverständlichkeit.“

Noch mehr spannende Beiträge

Azure DevOps – Möglichkeiten für das agile Projektmanagement

In diesem Blogbeitrag erhalten Sie grundlegende Informationen zu den Funktionalitäten, Services und…

Der Kommunikationsplan im Change

Stolzenberg und Heberle definieren den Kommunikationsplan als Dokument in welchem die geplanten…

Die Kommunikation im Change

Eine erfolgreiche Kommunikation ist in allen Phasen eines Change-Projektes zentraler Bestandteil…